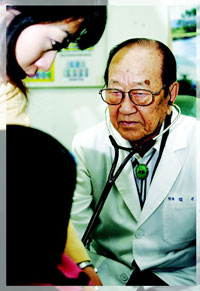

지난 56년간 소아과 전문의로서 인술을 펼쳐온 김관철(88) 원장. 최근 회고록 형식으로 자신의 삶을 정리한 팔순기념문사집 ‘인술찾아 80평생’을 내놓았다.

김 원장은 지난 1918년 평안남도 순안에서 태어나 평양의전을 졸업한 뒤 이듬해인 1942년 초에 일본군에 징집돼 중국 신경 만주 철도병원에서 첫 근무를 시작했다.

“다른 일본학생들은 전쟁터로 징집돼 시신이 되어 돌아오곤 했지만, 저는 다행히도 후방에서 근무를 하게돼 지금까지 일을 할 수 있었던 것 같네요.”

근무 임기를 끝내고 1943년 가을 모교 부속 병원에 복귀해 소아과에서 근무를 했다.

그러나 당시 평양시내에는 병명 미상의 전염병이 돌아 병원마다 입원실이 부족했고, 의료진 또한 모자라 밤을 지새우기 일쑤였다.

“당시에는 이름 모를 전염병 때문에 잠도 못자가며 환자들을 돌보았죠. 일본인 조선인 할 것 없이 의사라는 이름으로 모두가 하나가 될 수 있던 시기였어요.”

그는 이때가 가장 많은 의학을 연구하고 의제를 발표하는 등 의사로써 많은 활동을 할 수 있던 시기였다고 설명했다.

만주 철도병원에서 경험한 이형폐렴(마니코프라즈마 폐렴)에 관한 의제를 1944년에 발표한 적이 있는데 이때까지만해도 이형페렴을 발표한 의사가 없었다는 것이다.

“스승이었던 나가야마 교수가 내가 쓴 논문을 세계 의학회에 등록 못한 것을 숨을 거두는 순간까지도 아쉬워 했어요.”

1948년 봄. 김 원장은 공산치하인 북한의 숨막히는 질곡의 생활에서 벗어나고자 가족을 이끌고 피난길에 올랐다.

목숨을 걸고 38선을 넘는 고행은 김 원장 가족뿐만 아니라 인간이 부담하기엔 너무도 버거운 일이었다. 38선을 무사히 넘어 정처 없이 떠돌다가 찾아온 곳이 인천이었다.

“당시 동구 창영동에 셋방을 하나 얻어 생활을 했어요. 그러던 중 얼마 안되서 평양의전 동창을 만나 도움을 받아 창영초등학교 옆에서 지성소아과 의원 간판을 내걸고 진료를 시작했죠.”

병원을 개업하고 한동안은 주변 이웃들만 병원을 찾더니 점차 진료환자가 늘고 일손이 딸리게 되었다. 병원이 궤도에 오를 무렵인 1950년 6월25일 한국전쟁이 일어났다.

김 원장은 부득이 병원 문을 닫고 사랑하는 가족을 떼어놓고 군의관으로 한국전쟁에 참전했다.

3년 간의 밀고 밀리는 동족상잔의 전쟁은 260만명의 목숨을 앗아갔고, 1953년 7월27일, 전쟁의 총성이 멈추게 됐다.

군의관으로 참전했던 김 원장은 전역 후 집으로 돌아와 ‘지성소아과 의원’의 문을 다시 열었다.

당시 인천은 상륙 작전의 전쟁 마당이었던 관계로 시가지는 완전 폐허가 돼 제대로 된 가옥의 모습은 볼 수 없었고, 식량과 생활필수품의 부족으로 시민의 생계는 엉망이었다. 민심 역시 흉흉한 시기였다.

전쟁 후라 그런지 각종 전염병이 돌고, 약품, 주사약, 위생재료가 부족해 치료에 애를 먹었다.

폐결핵, 홍역, 이질, 말라리아 등 질병이 창궐했고, 약품의 부족과 시설 미비로 많은 어린 생명을 잃어야만 했다.

“사망진단서 100장짜리를 사오면 1달이면 다 쓸 정도로 나라가 어렵고, 온갖 질병이 많았던 상황이라 사망률을 감히 짐작할 수 있을 정도였죠.”

김 원장은 전쟁 후 병원은 모자라고 환자는 많아 아침 일찍부터 밤늦게까지 환자를 진료하느라 분주한 시간을 보내야 했다.

심지어는 가정에 있는 응급환자를 진료하느라 왕진을 가야하는데, 자동차가 없어 가깝건 멀건 걸어서 이동해야만 했다.

왕진 요청을 받으면 어떤 요건이던 거부는 할 수 없고 의무적으로 가야하는 것이 의사의 책무였기에 비가 오건 눈이 오건 관계없이 응해야만 하는 의사들의 위치가 자랑스럽기도 했지만 때론 피곤하기도 했다고 털어놨다.

“그때는 응급실이나 응급차가 없어 환자를 병원으로 업고 와서 의사를 불러내거나 왕진을 요청하는 일이 많았어요. 특히 수도국산일대는 외등도 없는 캄캄한 오밤중에 오르내리려면 등골에서 흐른 식은 땀이 내복을 적실 정도였으니까요.”

이렇게 하루하루를 정신없이 보내던 김원장은 선진 서양의학을 공부하기위해 동료의사들과 함께 시의사회내에 타임반(Time Class)제도를 만들어 운영해왔다.

60년대부터 반세기에 가깝게 진행해왔고 당시 다른 지방 의사회에서는 시도조차 하지 않았다. 바쁜 와중에서도 회원들은 매일 아침 7시30분이면 어김없이 지정한 회원의 병원에 모여서 의학에 대해 공부하고 토론한 이제도가 의사생활에 큰 도움이 됐다고 회상했다.

그는 가족 이야기도 빠뜨리지 않았다.

“가족이 없었다면 어려웠던 시기마다 포기하고 좌절했을 거에요. 가족들이 있었기에 지금의 제가 있을 수 있었고, 지금의 지성소아과가 있을 수 있었습니다.”

김 원장의 가족 중 5명이 의료인으로 일하고 있다. 차남 김광호(소아과 전문의), 3남 김광섭(소아과 전문의), 맏사위 박성호(소아과), 둘째 사위 김동주(치과) 그리고 김 원장까지 다섯이다.

“내가 그동안 돌본 환자만도 줄잡아 250만명은 될겁니다. 가족들이 돌본 환자를 합치면 400만명은 족히 넘을 것 같네요.”

김 원장은 마지막으로 “제 나이가 이제 90세를 바라봅니다. 하지만 마음만은 아직 30대에요. 의사가 되는 모습을 어머니께 보여드리지 못해 그게 제일 마음이 아프지만, 그런만큼 제 삶이 다하는 날까지 어머니를 생각하면서 의사로서의 삶을 살겠다”고 밝혔다. 송효창기자 jyhc@i-today.co.kr

소아과 전문의로서 인술을 펼쳐온 김관철(88) 원장이 최근 회고록 형식으로 자신의 삶을 정리한 팔순기념문사집 ‘인술찾아 80평생’을 내놓았다.

‘인술 찾아 80 평생’이란 제목의 이 책은 평생을 의사로서, 문화인으로서, 그리고 인천인으로서 살아온 그의 삶이 담겨 있다.

김 원장의 삶은 한국 근현대사이고 인천의 역사이기도 하다.

파란만장한 20세기.

그는 평안남도 순안 태생으로 1948년 부인과 함께 인천에 내려와 동구 창영동에 지성소아과를 개원하며 인천에 둥지를 틀었다.

그가 58년동안 외길을 걸으며 인천지역 내 수많은 인사들과 동고동락하며 지내온 세월은 그대로 인천의 현대사였다.

인천 라이온스 창립멤버로 봉사활동에 나선 그는 단순한 의료인이 아니었다.

문학인으로서 문학잡지 ‘월미’를 만들었고, 예술인으로 활동하며 다양한 재능을 보였던 김 원장은 해방 이후 인천 지식인들의 삶을 그대로 보여준다.

그의 회고집은 수 많은 지역 인사들이 참여해 함께 만들었다. 수많은 기억들과 기록들 사이에 김 원장은 늘 가족과 친구, 지역내 문인과 예술인, 그리고 정치인들과 함께 어울려 웃고 있는 것이다.

지금도 주변의 어려운 이를 돌보는 일에서 즐거움을 찾는 김 원장. 그의 삶은 즐거움의 연장일 뿐이다.

모두 13부로 돼 있는 회고록은 1∼3부까지 사진을 통해 당시 사회상과 가족들의 이야기를 수록했다.

특히 김 원장이 직접 참여했던 라이온스 활동과 의료인로서의 모습 등 활동사도 알 수 있다.

4~5부는 축하의 글, 축시 등 주변 인사들의 글이 담겨있다. 6∼7부는 본인의 회고록이다.

성장에서부터 오늘에 이르기까지 그리고 지금 이 순간의 모습을 회고하며 엮은 글이다. 이어 8부에서는 김 원장이 직접 쓴 기고문으로 엮었다.

9~13부는 주변 인사들과 친지들의 글이 일목요연하게 정리돼 있다.

송효창기자 jyhc@i-today.co.kr