120년을 면면히 이어져내려온 인천항의 역사는 부두근로자들의 역사라 해도 과언이 아니다. 변변한 장비 하나 없던 시절, 이들은 오로지 맨 몸뚱이를 버팀목 삼아 눈이 오나 비가 오나 드나드는 짐들을 져날랐다.

120년을 면면히 이어져내려온 인천항의 역사는 부두근로자들의 역사라 해도 과언이 아니다. 변변한 장비 하나 없던 시절, 이들은 오로지 맨 몸뚱이를 버팀목 삼아 눈이 오나 비가 오나 드나드는 짐들을 져날랐다.

부두를 중심으로 시가지가 형성됐고 부두를 통해 들어온 물자는 전국으로 퍼져나가 나라발전의 기틀이 됐다. 세월은 훌쩍 흘러 그로부터 100여년이 지났지만 인천항 곳곳에는 부두근로자들의 땀과 체취가 여전히 진하게 배어 있다.

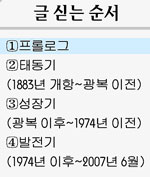

인천신문은 상용화 시행을 앞두고 체제개편의 급류를 탄 인천항 하역근로자들의 태동에서부터 항만발전의 주역으로서의 역할, 현재에 이르기까지 역사를 4회에 걸쳐 집중 조명한다.

(▲인천항 개항초기 부두근로자들이 선박에 발판을 대고 하역하고 있다. 당시 하역은 부두근로자들의 맨몸에 작업을 의존했다.<인천신문자료실>)

인천항 인력공급체제개편은 지난 1883년 일제에 의해 강제 개항된 이후 이어져온 항만 작업체제의 일대 변화를 의미한다. 부두 하역근로자들에 의한 하역작업 독점은 120년 넘게 이어져온 인천항의 전통이다. 이 전통이 세월의 흐름과 함께 이제 변화의 큰 물결을 타게 됐다.

인력공급체제개편을 바라보는 일부 관계자들은 ‘엄청난 돈을 쏟아 부으면서까지 과연 할 필요가 있는가’라는 문제제기도 하고 있다.상용화 과정에서 정부나 하역회사가 너무 많은 부담을 떠 안는게 아니냐는 지적도 있다.

인천항 하역근로자들의 역사를 돌이켜보면 항운노조를 단순한 경제적 가치 기준 하나만으로 평가하기에는 무리가 따른다. 정부나 항만업계는 오늘날 대한민국의 항만이 세계의 유수 항만들과 어깨를 나란히 해 경쟁하고 경제발전의 한 축으로 자리잡을 수 있기까지 항운노조가 크게 기여했다는데 이견이 없다.

과거 변변한 하역장비가 없던 시절, 배에서 짐을 내리고 싣는 작업은 전적으로 항만근로자의 맨몸에 의존해야 했다. 항만하역이 경제에 미치는 영향 때문에 지난 1883년 개항 후 생겨난 항만근로자들은 정부의 관리를 받았고 독점적인 노무공급체제를 인정받고 성장했다. 이로 인해 항만근로자들은 탄탄한 결속력을 갖게 됐다.

미군정기와 6·25의 혼란한 시기에 항만근로자들끼리 분열이 일어나 여러 조직으로 나뉘어 세력 다툼을 벌이는 혼란도 있었으나 이 때마다 정부의 중재로 사태가 수습됐다. 이런 혼란기에도 항만근로자들은 항만하역을 멈추는 등의 불상사를 일으키지는 않았다.

항만근로자들의 무파업 전통은 항만인력공급체제 개편에서도 그대로 나타나 민주적 협의절차에 의해 합의를 도출해냈다. 해양수산부도 인천, 부산, 평택항운노조 인력공급체제개편 과정은 세계 여느 항만의 인력공급체제개편 과정에서 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 민주적으로 진행됐다고 높이 평가하고 있다.

특히 인천항과 같이 조수간만의 차가 심해 선박이 제대로 접안하기 어려운 항만여건에서 전문근로자들의 역할은 항만을 지키는 버팀목이었다.

과거 일반적인 현장 작업장에서의 근로시간이 일출 후 일몰 전이었던 시절 인천항은 물이 가장 많이 차는 만조시간부터 다음 만조시간까지의 기준이 또 있었다. 만조시부터 다음 만조 때까지 12시간, 부두 근로자들은 이 12시간안에 배에서 실려온 화물은 모두 하역해야 했다.

만조시간은 매일 50분씩 늦춰진다. 항만근로자들의 작업 시간은 매일 불규칙했고 그 만큼 힘겨웠다. 오늘날 인천항의 발전된 모습은 바로 이들 부두근로자들의 땀과 노력의 산물인 것이다.

백범진기자 bjpaik@i-today.co.kr